元住宅営業マンとして約34年間、ハウスメーカー・工務店・不動産開発の現場に携わってきました。

本記事は、営業現場と自宅建築の両方を経験した筆者が、実務経験に基づき家づくりに関する判断材料となる情報を提供することを主な目的としています。

記事内にはPR・アフィリエイトリンクを含む場合がありますが、特定の商品やサービスの購入を推奨・強制するものではありません。

こんにちは。元住宅営業マンまめおやじです。

地震大国ニッポン。マグニチュード6以上の地震が毎年のように発生している今、「地震に強い家」は住宅計画の必須条件です。

とはいえ「耐震等級」や「制振装置」など、専門用語が多くて難しいと感じる方も多いはず。

本記事では、元住宅営業マンの視点から、「どこまでやれば安心できるのか?」「どこにお金をかけるべきか?」をわかりやすく解説していきます。

- これから家を建てる人

- 地震リスクの高いエリアの人

- 地震対策を強化したい人

1.地震に対する3つの建物の対策方法

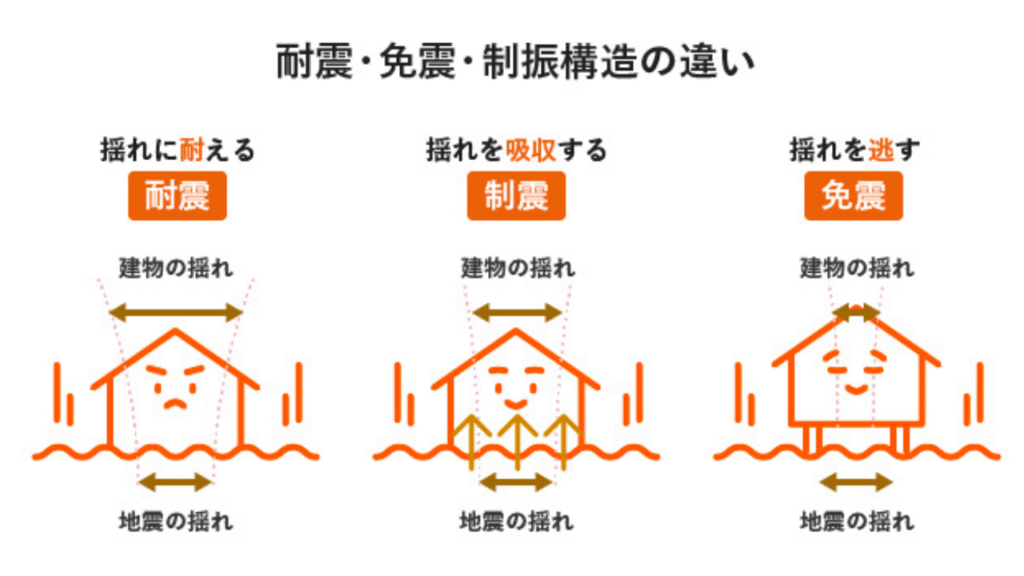

耐震、免震、制震は、地震に対する建物の対策方法であり、それぞれ異なる仕組みと特徴があります。

出典:近鉄不動産より

- 耐 震:建物を強くする

- 免 震:地震の揺れを建物に伝えない

- 制 震:建物の揺れを吸収する

1.耐 震:建物の強度を高くして地震の揺れに耐える構造

- 仕組み:建物の柱や梁などの構造体を強くすることで、地震の揺れに耐える

- メリット:コストが比較的安く、工期も短く済む

- デメリット:上の階ほど揺れが大きくなる、家具の転倒などによる事故が起こりやすい、繰り返しの揺れに弱い

2.免 震:建物と地盤の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に伝えない構造

- 仕組み:基礎と建物の間に免震装置を設置し、地震の揺れを建物に伝えない

- メリット:地震による揺れが小さく、家具の転倒などを防ぐことができる

- デメリット:コストが高く、歴史が浅い。

- 建物が動くため、比較的広い土地が必要

- 軟弱地盤では設置できない等設置条件が多い

3.制 震:ダンパーなどの装置を設置し、建物の揺れを吸収して揺れ幅を小さくする構造

- 仕組み:ダンパーなどの装置を設置し、建物の揺れを吸収して揺れ幅を小さくする

- メリット:建設コストが安く揺れに強い、メンテナンスが容易

- デメリット:装置の設置場所や数が効果に影響する、地盤の影響を受けやすい

地震対策は、これらの構造を単独で使うだけでなく、組み合わせることでより効果的な対策が可能になります.

例えば、耐震と制震を組み合わせることで、建物の強度を高めつつ、揺れを吸収することで、地震による被害を最小限に抑えることができます.

2. 【基礎知識】耐震等級ってなに?

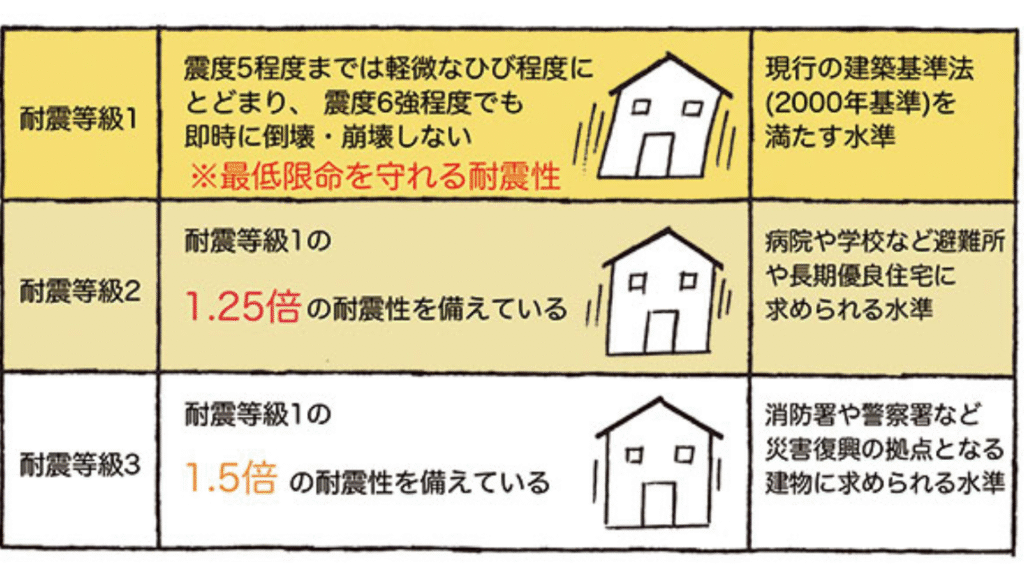

耐震等級とは、建物がどれくらいの地震に耐えられるかを示す指標で、1〜3までの等級があります。

出典:SUUMOより

- 耐震等級1:建築基準法で定められた最低限の基準。震度6強〜7程度の地震で倒壊・崩壊しない。

- 耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の耐力。学校や避難所などの公共施設で求められるレベル。

- 耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の耐力。消防署や警察署など、災害時に機能維持が求められる建物レベル。

耐震等級3を取得することで、建物の安全性が高まり、地震保険の割引や住宅ローンの優遇(例:フラット35)を受けられることもあります。

3. 住宅性能表示制度で耐震等級3を取得するには?

住宅性能表示制度を通して耐震等級3を取得するには、所定の「構造計算書」や「設計図書」に基づいた審査・評価を受ける必要があります。

専門の評価機関による認定が必要となるため、設計段階から対応する必要があります。

メリット

- 地震保険料が大幅に割引される

- フラット35で金利優遇を受けられる

- 建物の資産価値が高まる

- 長期優良住宅の認定要件をクリアできる

デメリット

- 構造設計費や申請費用が追加でかかる

- プランの自由度が多少制限される場合もある

▼元住宅営業マンの一言

大手メーカーの方が耐震3は取得しやすいです。大手は、型式適合認定と製造者認証を取得してます

- 型式適合認定

- 製造者認証

新築住宅で型式適合認定(または型式部材等製造者認証)と製造者認証を取得していると、建築確認や検査時の審査が簡略化されます。

また、構造計算も簡略化されます。

4. 「直下率」とは

「直下率」とは、2階の柱や壁が1階の柱・壁とどれだけ一致しているかを示す割合です。

直下率が高いほど、地震の揺れを効率よく基礎に伝えることができ、倒壊リスクが下がります。

- 柱の直下率:60%以上が理想

- 壁の直下率:70%以上が理想

直下率と耐震等級はそれぞれ独立した概念です。

直下率は建物の構造的なバランスを、耐震等級は建物の耐震性能のレベルを表します。

直下率は建築基準法で定められたものではなく、耐震等級の取得に直接関係はありませんが、高めることで地震に強い家作りにつながります。

直下率と耐震等級の関係

- 直下率は、耐震等級の取得に直接影響しませんが、耐震性能を高めるためには重要な要素の一つです

- 直下率が高い家は、構造的なバランスが良く、地震に強い傾向があります

- 直下率の低い家は、耐震等級が高くても倒壊する可能性があります

- 直下率を考える際には、壁量のバランスも重要です

- 熊本地震では、耐震等級2の家でも直下率が低いことで倒壊した事例がありました

結 論

耐震等級と直下率はどちらも地震対策として重要です。

耐震等級を高めることはもちろんですが、直下率を考慮することで、より地震に強い家を建てることができます。

住宅を建てる際には、耐震等級と直下率の両方を検討し、地震に強い家作りを心がけることが大切です。

5. 木造?鉄骨?RC?構造ごとの耐震性の違い

建物の構造によって、耐震性能やコスト、メンテナンス性に違いがあります。

| 構造 | 特徴 | 耐震性 | コスト感 |

|---|---|---|---|

| 木造(在来工法・2×4) | コスト◎/設計自由度高め | △〜○ | 比較的安い |

| 軽量鉄骨造 | 工場品質でばらつき少ない | ○ | やや高め |

| 鉄筋コンクリート造(RC) | 非常に頑丈/遮音性も◎ | ◎ | 高額 |

ただし、同じ構造でも設計や施工の質によって耐震性は大きく変わります。

構造だけで判断しないようにしましょう。

6. 構造計算には3種類ある

住宅の耐震性能を設計する際には、「構造計算」が必要です。以下の3種類があります。

- 仕様規定(簡易計算):木造2階建てまでならこれでOK。ただし耐震等級3は取りにくい。

- 性能表示計算:住宅性能表示制度に基づく構造の安全性を示すための計算。建築士が計算し、性能評価機関がチェックします。

- 許容応力度計算:力の流れを科学的に検証する詳細な計算方法。耐震等級3の取得に必須で、鉄骨造や3階建てにも対応。

許容応力度計算は費用がかかりますが、その分信頼性も段違いです。

7. 「制振装置」を使えばもっと安心?

最近の住宅では「制振装置(ダンパー)」を取り入れるケースも増えています。制振装置は、地震の揺れを吸収・分散し、繰り返しの揺れにも強くなるというメリットがあります。

主な種類

- オイルダンパー

- ゴム系ダンパー

- 金属系ダンパー

耐震等級3+制振ダンパーの組み合わせは「最強クラス」ともいわれています。

地震が多いエリアでは検討の価値ありです。

8. 費用対効果で考える「耐震強化」

耐震性能にかける費用はざっくり以下のイメージです。

| 内容 | 費用目安 |

| 許容応力度計算 | 20〜40万円 |

| 耐震等級3取得(住宅性能評価費含む) | 30〜60万円 |

| 制振ダンパー設置 | 30〜70万円 |

全てやると100万円を超えることも珍しくありません。

大手メーカーは型式適合認定と製造者認証のため、もっと安くなります。

家族構成や立地条件、予算とのバランスを見ながら「必要な耐震対策」を選びましょう。

9. 地震保険は入るべきか?

どんなに耐震対策をしても「絶対に壊れない家」は存在しません。

万が一に備えて、地震保険の加入も検討しておきましょう。

- 建物と家財に対して補償

- 耐震等級が高いと保険料が安くなる(最大50%割引)

ただし、地震保険は「実損額」ではなく「震定割合での支払い」となるため、補償内容をしっかり確認してから加入しましょう。

10. 元住宅営業マンが自宅で選んだ耐震対策は?

- 平屋:耐震を考慮してというより、総合的に平屋を採用しました。

- 制震装置:メーカーの説明を聞いて、平屋にも有効であると聞いたので採用しました。

- 地震保険:地震リスクの高いエリアでなく、元々加入していなかったのですが、大きな地震がそう遠くない場所で地震が頻発したため、加入しました。

まとめ:地震に強い家をつくるために必要なこと

「耐震等級」や「直下率」、「構造計算」や「制振装置」など、地震に強い家づくりには様々な知識と判断が必要です。

全てを完璧にするのは難しいかもしれませんが、「命を守る」「資産を守る」ために、できる範囲で最善の選択をしておくことが大切です。

将来的なリスクを減らすためにも、設計段階から耐震性能をしっかり考えてみましょう。

家づくりは正解が一つではありません。

本記事の内容が、後悔のない判断をするための参考になれば幸いです。

筆者の考え方や立ち位置については当ブログについて

にまとめています。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

貴方にとって良い一日を~まめおやじ

コメント